夏台風、秋台風それぞれの特徴やリスクとマンションの被害想定や対策

台風・大雨に備える

日本には毎年のように台風が接近・上陸し、大雨や暴風、高潮、高波などの災害をもたらしています。

台風は、低気圧や前線とは異なったメカニズムを持っており、気象庁や気象会社も「台風情報」という専門の情報を出すくらい危険性や注目度の高い気象現象です。

また、台風には夏台風と秋台風があります。台風の動きや季節の違いなどから、私たちに与える影響や注意すべきポイントも異なります。

台風から身を守るためには台風の仕組みを理解し、夏台風と秋台風の違いを知って備えることも大切です。

この記事では、夏台風と秋台風それぞれの特徴やリスク、マンションの被害想定や対策を紹介します。

目次

- 01. 台風とは

- 台風の発生と成長

- 02. 台風の進路と夏台風・秋台風の違い

- 夏台風の特徴

- 秋台風の特徴

- 03. 夏台風・秋台風に対するマンション防災のポイント

01. 台風とは

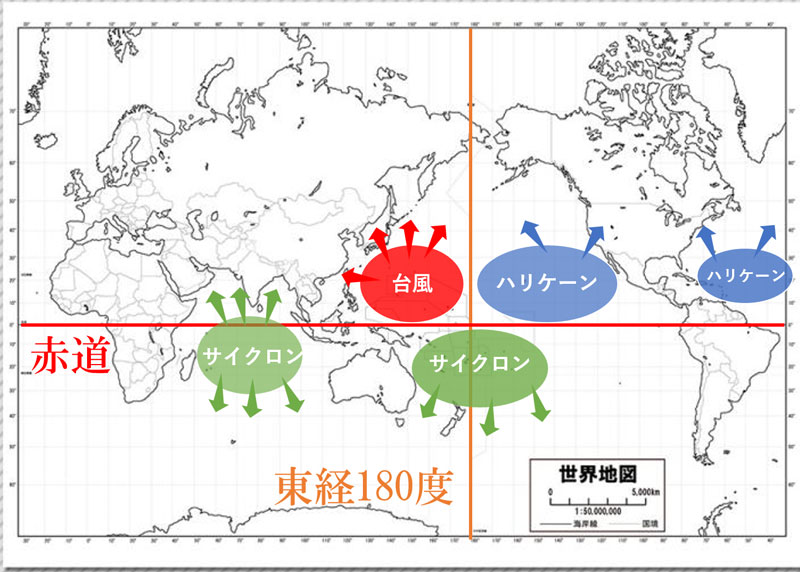

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」といいます。

このうち赤道よりも北で東経180度より西に位置する 北西太平洋や南シナ海に存在し、なおかつ最大風速が17m/s以上の熱帯低気圧を台風と呼びます。

ハリケーンやサイクロンも、発生海域によって呼び名が異なるだけで台風と同じ性質です。

ちなみに、風速とは1秒間に進む風の距離のことです。例えば、風速17mだと1秒間に風が17m進むことになります。

「50m走だと、だいたい3秒くらいで走り抜ける風」とイメージすると分かりやすいかもしれません。

台風の発生と成長

台風の雲のもとになるのは、温かい海上で蒸発している水蒸気です。

熱帯の海上では太陽から強烈な日差しが注いでいるため、海水温度も高くなっています。温泉をイメージするとわかりやすいですが、温泉の湯気が上に上に向かっているように、温かい熱帯の海上でも見えないくらいの湯気(水蒸気)が上に上に進んでいます。

この水蒸気は上空で冷やされて雲になります。このようにして発生した雲は地球の自転の影響で渦を巻くようになり、どんどん水蒸気を供給しながら巨大な渦巻きに成長していきます。

台風は海面水温が26°C〜27℃以上の海域で発生し、それよりも低い海面水温では発生しません。また、台風は日本付近で衰弱することが多いですが、それは海水温が低い領域に達することや、日本列島に上陸して水蒸気の供給ができなくなるためです。

しかし、近年は地球温暖化の影響もあって、夏や秋は日本の近海でも海面水温が30℃を超えているようなこともあります。

そのため、日本近海で発生した熱帯低気圧や台風が、そのまま日本列島にやってくるパターンも増加しています。

02. 台風の進路と夏台風・秋台風の違い

画像は気象庁が発表している台風経路図です。台風の進路予想をみると、日本付近までゆっくり北上し、そのあとはやや東に向きを変えて加速しています。

このように、台風は日本に接近するまでは比較的遅いスピードで北上し、日本に達して東向きに転換したあたりから加速するのが一般的です。

台風の方向転換と加速をもたらすのは、日本の上空で吹いている偏西風と呼ばれる西風が関係しています。

そして、この方向転換のタイミングこそ夏台風と秋台風を分ける大きな要素です。

夏台風の特徴

夏台風の特徴は動きが非常に遅いことで、長期にわたって台風の影響を受けやすいことです。

台風は太平洋高気圧と呼ばれる夏の高気圧の縁に沿って北上したり、高気圧の中を強引に突き進んだりしながら非常にゆっくりとしたスピードで北上します。

夏は高気圧がすっぽりと西日本や東日本を覆っており、偏西風も北上しているため、台風を流す風もなく進路が定まりません。

そのため、日本列島をゆっくりしたスピードで縦断し、大雨や暴風が長期化します。

また、夏は年間でもっとも気温が高い季節ですが、熱帯育ちの台風が来ると、さらに暑い空気と湿気をもたらします。

上記のことから、夏の台風には以下のような特有の災害リスクがあります。

- 大雨の長期化による土砂災害や洪水、浸水のリスク

- 停電による熱中症のリスク

- 進路の急変による災害のリスク

マンションにおいては特に台風の暴風や洪水、土砂災害による停電が怖く、水が使えなくなったり、冷房が使えなくなったりすると熱中症のリスクが高まります。

秋台風の特徴

秋台風の特徴は移動速度が早く、主に台風の進路方向右側で暴風被害が出やすいことです。

秋は日本の上空に強い偏西風が吹いているため、台風が偏西風に流されて速度が早まります。

台風の進行方向右側で風が強まりやすい理由は、以下の図のように台風の移動方向と風向が同じになっているためです。

台風は反時計回りに風が吹いています。

台風の移動速度は台風固有の風にプラスされるため、特に移動速度が早い秋台風においては、進路方向右側で台風固有の風が強化されて暴風被害が起こりやすいという仕組みです。

イメージとしては、動く歩道(台風の移動速度)のうえを自身が走る(台風固有の風)ような感じで、普通に走るよりもスピードが出ます。

また、秋台風のもう一つの特徴として、日本付近に停滞している秋雨前線の影響によって大雨が長期化しやすいことも挙げられます。

秋雨前線とは偏西風と夏の高気圧の境界くらいにできる前線で、秋の長雨をもたらす原因です。

ここで厄介なのは台風が離れていても、台風からの暖かく湿った風が秋雨前線を刺激するため、いつも以上に大雨になりやすいことです。

さらに秋雨前線で大雨が続いたあとには、台風本体の雨雲がやってくるため、降水量も大きく増えます。

上記のことから、秋台風には以下のような特有の災害リスクがあります。

- 大雨の長期化による土砂災害や洪水、浸水のリスク

- 急速に風や波が強まる

- 高潮や高波による低地の浸水

- 停電の長期化

また、秋台風は停電が長期化しやすいこともリスクの一つです。

「のろのろ動く夏台風の方が停電は長期化しやすいのでは?」と思うかもしれません。

しかし、秋台風は記録的な暴風をもたらすことが多く、倒木や飛来物によって電柱の破損や倒壊が起こり、それによる断線も多発するため、大規模が停電をもたらし復旧までに時間を要します。

実際、2019年9月に上陸した台風15号と同年の10月に上陸した台風19号では、関東地方を中心に大規模停電が発生し、復旧に10日以上かかったエリアもあります。

03. 夏台風・秋台風に対するマンション防災のポイント

マンションにおいて、夏台風も秋台風も共通して注意すべきポイントは以下の3つです。

- 土砂災害

- 浸水、洪水

- 停電への備え

特に秋台風は天候が急変しやすい特徴があるため、早めに避難準備を始める必要があります。

一方、マンションは雨や風に強い建物であるため、中階層以上のようにリスクが小さい場合、在宅避難が推奨されます。

停電に関しては、階層に関係なく備えておきましょう。

特に水分、暑さ対策などは命に関わるため、携帯用の扇風機や冷却タオル、経口補水液も用意しておく必要があります。

加えて、停電の長期化に備え3日分~7日分の食料や水分、生活必需品も日頃から備えておくと安心です。

また、近年は秋になっても太平洋高気圧の勢力が強いことで、秋でも夏台風のような性質を持っている台風が増えています。

台風が発生した際には台風情報をチェックし、「台風の速度」「台風が曲がるタイミング」「台風の影響を受ける日数」「秋雨前線の有無」なども把握しながら、早めに備えることが大切です。

台風は台風情報や気象情報の活用で事前の備えができるため、正しい情報や知識を身につけて防災に活かしましょう。

無断転載禁止